公務員は若いうちは給料が安いけれど、後からグッと給料が上がるなんて話を聞いたことがあると思います。

実際のところはどうなのか、総務省の統計から分析してみましょう。

結論から言うと、民間企業と比べると20代のうちは公務員の給料の上がり方はゆるやかなようです。

全地方公共団体の平均給料月額から分析

ここでは、「平成29年4月1日地方公務員給与実態調査結果」を基に全国の地方公共団体(一般行政職)の年齢別給料を引用しています。

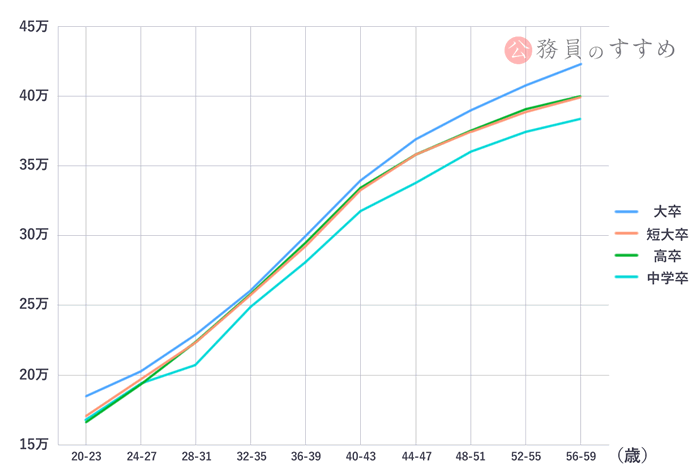

学歴別の各年齢ごとの給与水準を示したのが下図です。

| 年齢 | 大卒 | 短大卒 | 高卒 | 中学卒 |

|---|---|---|---|---|

| 18・19 | - | - | 150,237 | - |

| 20~23 | 184,501 | 170,630 | 166,822 | 168,000 |

| 24~27 | 203,104 | 197,235 | 194,175 | 194,014 |

| 28~31 | 229,482 | 223,539 | 223,923 | 207,633 |

| 32~35 | 261,306 | 257,520 | 258,754 | 249,448 |

| 36~39 | 300,271 | 293,459 | 295,338 | 281,455 |

| 40~43 | 339,632 | 332,986 | 334,417 | 317,626 |

| 44~47 | 369,544 | 357,797 | 357,748 | 338,090 |

| 48~51 | 389,992 | 374,645 | 375,375 | 360,566 |

| 52~55 | 407,712 | 388,661 | 390,748 | 374,728 |

| 56~59 | 423,361 | 399,143 | 400,482 | 383,825 |

これだとちょっとわかりにくいですよね。

上の図をグラフ化したのが下図です。

短大卒と高卒では給料の上がり方にほとんど違いはない

グラフを見ると、全ての学歴で平べったいS字型になっています。

中でも高卒と短大卒の給料の上がり方はほとんど同じです。

さらに不思議なことは、初任給こそ短大卒の方が高いですが、最終的には高卒の方がやや高いという結果になっています。

公務員はご存知のように年功序列が基本です。

人事評価制度を導入している市町村なら、他人の給料を追い越すということはあり得ます。

しかし、高卒が短大卒を追い越したのはおそらくは短大卒の人が何らかの事情で退職することが多かったり、出世するのが遅れたなどが考えられます。

(幹部職員の時代には、女性よりも男性の方が出世が早かったということが影響しているのかもしれません)

他にも学歴の違いによる特徴は、20代前半は中卒であっても高卒とほとんど差がありませんが、そのあと中卒の人の給料が伸び悩んでいることがわかります。

地方公務員は30歳から40歳に最も給料が上がる

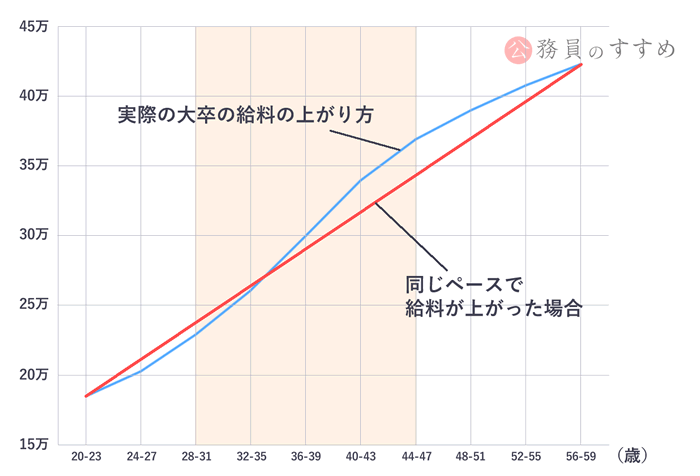

大卒地方公務員(一般行政職)の実際の給料の上がり方の曲線(青色)に、もし毎年一定の割合で給料が上がったとしたときの直線(赤線)で重ねてみました。

このグラフからわかることは、地方公務員(一般行政職)の給料はグラフの背景に色付けしている年代でもっとも昇給幅が大きいことがわかります。

だいたい、30歳から40歳あたりに伸びていくことがわかります。

一般的に30歳あたりから、主任・主査・係長など役職が上がっていきます。

もちろんそのあとも課長補佐・課長などと役職は上がっていくことになりますが、人件費抑制のため50代になるとほとんど昇給はありません。

給料を上げるには、「昇任」されることによって上位の役職手当をもらうしかありません。

そのため、40代に入ると徐々にゆるやかになります。

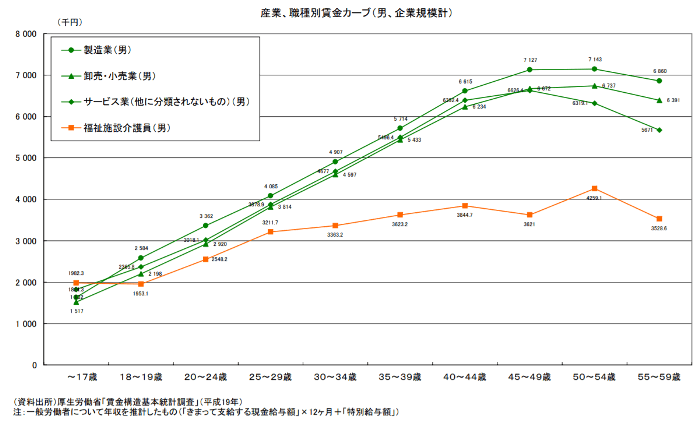

民間企業と地方公務員公務員では40歳までの上がり方が違う

転載元:厚生労働省資料

厚生労働省の資料を見てみると、民間企業(製造業・小売り・サービス業など)では、40代なかごろまではほぼ比例して給料が上がっています。

その後、給料の上がり方はゆるやかになり、場合によっては給料が下がり始めるようになっています。

地方公務員でも50代になると給料の上昇幅が抑えられることは先ほどお伝えしました。

つまり、民間企業と地方公務員では40歳までの給料の上がり方が違うということになります。

20代では、民間企業に勤務している人の方が昇給を実感しているのに対して、地方公務員では給料の上昇をあまり感じることができないため、公務員は後になるほどが給料が上がると言われていたのかもしれませんね。