公務員はストレスの多く、人間関係も特殊な仕事ですよね。

辞めたいと思うことも多いですし、その理由も人それぞれです。

私は、民間企業から公務員(市役所職員)に転職して約15年勤務後、退職して現在に至っています。

公務員を辞めるなんてもったいないと言われましたが、後悔もなく、辞めてよかったと思っています。

ここでは、公務員を辞めたいと考えている人に、辞めたいと思う理由の例や辞めた後どうするのか、辞めるまでに考えておきたいことについて市役所を辞めた実体験を交えながらお伝えします。

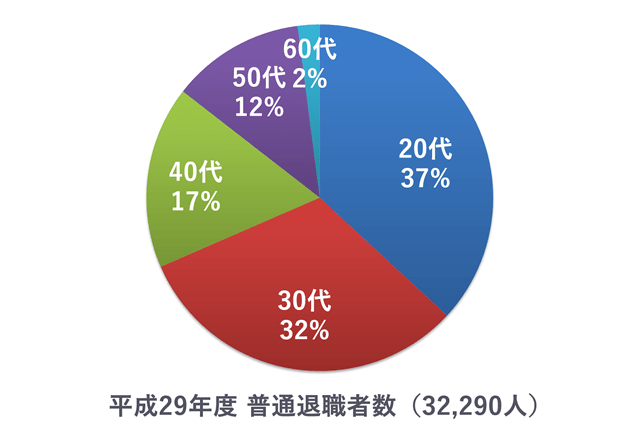

公務員の年代別退職者数

上図は「平成29年度地方公務員の退職状況等調査」の結果を独自に年代別に集計したもので、定年や分限免職などを除いた「普通退職」を対象にしています。

平成29年時点の全地方公務員が約270万人ですから、地方公務員全体のうち約1.2%の方が実際に辞めていることになります。

年代別で見ると、地方公務員の退職者のうち20代・30代が全体の約70%を占めています。

次の仕事のことを考えると当然かもしれませんね。

実際に私が勤務していた市役所でも若手の離職率が以前よりも高くなっていることは明らかでしたね。

公務員を辞めたいと思う理由

あなたが公務員を辞めたいと思う理由も次に挙げるものに当てはまるかもしれません。

ここでは、よくある公務員を辞めたいと思う理由を挙げています。

そして、理由はひとつではなく、複数に該当するという人もかなりいるはずです。

ストレスが原因の公務員を辞めたい5つの理由

公務員に限らず仕事を辞めたいと思う理由は、やはりストレスが原因であることが多いでしょう。

公務員に向いていない人にとっては、ストレスはいろんなことがストレスになっています。

①うつ病が辛い

公務員という職業は他の職業の人よりもうつ病が多いと言われています。

最近ではうつ病になって長期で休むことを余儀なくされる人も多いことと思います。

市役所の仕事の種類は多岐に渡るため、合う合わないがあります。向いていない仕事を無理に続ける必要はありません。

そんなとき頑張りすぎるとうつ病になってしまい体を壊してしまうことになりかねません。

②市民からのクレームが辛い

国や都道府県の職員と違うところですね。

市民との距離が近いため、クレームは本当に多いです。

市役所が関係のない話(国や県の制度)についてまで長々とクレームを入れる市民もいますし、税務部局では課税に納得できないなどのクレームが頻繁にあります。

あまりにも失礼な言動や暴言を浴びせられることも多いと思います。

市役所の職員であれば慣れていることが多いので、たいていのクレームや脅しには慣れっこになっている人もいますよね。

でも、すべての人がそうではありません。

先にもお伝えしましたが、クレームに耐えられないなど、向いていない方も当然いますよね。

③残業が多くて辛い

公務員が楽だというイメージで入庁した人に多いですね。

公務員には時期によっては残業が多く発生する職場も多くあります。

月に60時間から100時間程度の残業が数ヵ月続くこともあります。

育児など家庭の都合がある人や健康上の問題を抱えているなどの理由があっても、周囲の人間が理解してくれるとは限りません。

無理に残業を続けることで家庭や体を壊してしまうということもあり得ます。

④役所内の人間関係が辛い

私は民間企業も経験していますが、公務員の人間関係は特殊です。

民間企業のように仕事とプライベートがハッキリしていないことが多くあったり、飲み会もそれなりにあります。

また、市役所などのように地域に密着した職場だと、住んでいる地域によって集団が形成されたり、なにかと集団を作りたがるところがあります。

そのたびに飲み会があったりしますから、めんどうに感じることも多くあります。

また、職場の飲み会も格式的なことを考える上司も多く、幹事ひとつとってもかなり面倒な役割りだと感じることもあります。

世代間での考え方も違うため、20代・30代の方の中には、飲み会に意味を感じられないという人も多くいたように思います。

⑤公務員の仕事がつまらない

公務員の仕事がつまらないと思っている人はとても多いです。

特に、民間企業経験者に多い印象です。

何かをやるにしても内部のルールが面倒なことも多くなかなかスムーズに進むことはありません。

いろんなところにお伺いを立てたり、事前に根回しが必要なことが多く、また法律だったり国や都道府県からの補助金の縛りなど、本当にやりたいこととは程遠いことも良くあることです。

その他、20代の職員であれば、単調なルーチンワークばかりだと、やりがいを感じられない方もいらっしゃいます。

ストレス以外の原因で公務員を辞めたい3つの理由

①親や配偶者の介護に専念したい

40代50代になると両親の介護を理由に仕事に影響が出てくることがあります。

他にも、配偶者の方やお子さんに病気や障がいがある場合もあるでしょう。

職場の協力があったとしても辛いことには変わりがありません。

②子供の育児をしたい

おめでたいことに子供を授かったとしても、育児が大変で仕事に支障をきたす場合もあります。

職場や多くの人の協力があってなんとかできる人もいますが、性格にもよりますが周りに迷惑をかけていると感じてしまう人もいます。

他にも、せっかく授かったかわいい子供のために、できるだけ長く一緒にいてあげたいと考えることもあるでしょう。

③公務員の将来が不安

外から見ると公務員のメリットは安定していることだとと考えているはずです。

しかし、実際に公務員の人間からすると公務員が今後も安定しているとは考えていません。

20代30代の人にとっては定年まで安穏と過ごせると考えている人は少なく、不安に感じている人が多い印象です。

後悔しないために公務員を辞める前に考えること

公務員を辞めたいと考える人は多いですが、そのほとんどは具体的に考えている人は少ないです。

考えることは収入面が第一ですが、あなたの年齢によっても考えることは違ってきます。

しっかりと考えて行動したかどうかで、公務員を辞めた後に「よかった」と思えるのか「後悔した」と思うのか違ってきます。

公務員を辞めても収入面に不安はないか

収入面ということでまず頭に浮かぶのは「転職」です。

民間企業へ転職してもやっていけるかどうかという不安が大きな障壁になります。

最近では民間経験者を採用していることも多いので、その人たちを指標にすることもできるでしょう。

私は民間企業も経験していますが、感覚としては公務員でも民間企業に転職して通用する人は多いと思っています。

他にも、資格を使って独立したり、スキルがあればフリーランスという道もありますが、今や収入を得る方法はたくさんあります。

どんな方法を使えば集客できて、どれくらいの収入になるのかなど想像しておくことは絶対に必要です。

30代以上の民間企業への転職にはマネジメント能力は必須

民間企業と公務員の大きな違いは、「部下を持つ年齢」です。

公務員は民間企業に比べて管理職になる年齢が高いです。

そのため、公務員は30代では部下を率いる経験が不足しています。

民間企業では30代以上になると管理職になる会社も多くあります。

それなりの規模の民間企業に転職するならマネジメント能力を身につけておく必要があります。

公務員という信用を失うデメリット

公務員は世間では信用度の高い職業です。

住宅ローンやクレジットカードの審査などでかなりの優遇があります。

あなたの今後、新たに住宅ローンを組む予定がある場合は考え直す必要もあります。

あなたの人生設計に合わせて、公務員を辞めるタイミングを検討する必要があります。

スキルを身につける準備をしているか

公務員としてのキャリアをそのまま使えるような職業へ転職するのなら必要ないかもしれません。

しかし、全くの畑違いの職業を目指すのなら、しっかりとスキルをつけてから辞めるようにしましょう。

公務員を辞めた人の中でweb系のお仕事に転職されている方を多く見かけますが、それは障壁が低く転職しやすいからです。

20代の方であればこれから伸びて行けば良いと思いますが、30代以上や家族をお持ちの場合はスキルやフリーランスとしての計画をしっかりと立てておく必要があります。

「ココナラ」や「クラウドワークス」などのWebサービスを利用すれば、仕事を見つけることもできますし、自分にないスキルの仕事を募集することもできますから、うまく使えば、当面の生活はできる程度の収入を得ることも難しくはありません。

転職に有利な資格取得

行政職の経験をもとに民間企業へ転職しようとするなら、資格の取得を検討しましょう。

例えば税務経験があるのなら、税理士資格のうちの科目合格をしておくとか、年金関連事務をされていれば社会保険労務士、他にも行政書士などがあります。

さらに、税務経験や建築・都市計画の経験に加えて、株式投資などの知識も持っていればファイナンシャルプランナーなども有利です。

転職だけでなく、独立起業するにしても有利にはたらくはずです。

市役所を辞めてよかった実体験

私は大学を卒業後、民間企業でシステムエンジニアを約3年経験し、その後市役所に約15年勤務して最終的に係長を経験させていただいたあと公務員を辞めることにしました。

今のとことは、「後悔もなく公務員を辞めて良かった」と感じています。

向いていなかった市役所を辞めた理由

先にも出てきた「うつ病」が直接的な理由です。

以前から市役所(公務員)の仕事に対してつまらないと感じながら過ごしていました。

それに反して、高い評価をいただき比較的早く係長まで任せていただきました。

期待に応えようと努力した結果、力及ばずにうつ病を患い、体にも影響が出てしまいました。

それに加えて、市役所内のルールに縛られることに以前から嫌気がしていて息苦しさを感じながら仕事をしてきました。

私には妻と、ふたりの子供がいますが、そんなとき私の姿を見て、妻から退職を強くすすめられました。

市役所を辞められない一番の理由に、家族を養わなければならないということがありましたが、妻からの「そこまでして続けたい仕事なの?」という言葉で市役所を辞める決意をしました。

ですから、十分な準備ができていたとまでは言えませんでしたね。

市役所を辞めるまでにスキルを磨いた

以前、システムエンジニアをしていたこともあり、パソコンについての免疫はかなりありました。

そこで、病気休職中にweb系の学習をすることにしました。

学習といっても技術的なことではなく、サイトやブログの開設方法とSEO、そしてマーケティングについて学習しました。

さらに、たまたま持っていた2級ファイナンシャルプランナーを使うにしてもwebでの集客は必要だと考えたからです。

webサイト運営を中心に収入を確保

肝心の生活のための収入ですが、いわゆる「アフィリエイト」で収入を得ることができています。

当サイトを含め複数のサイトを運営しています。

現在のところ当サイトにはほとんど広告を掲載してしませんが、今後は役に立つ情報を掲載することで収益を上げさせていただきたいと思っています。

現在、当サイト以外のサイトの収益だけで市役所時代の収入を超えることができています。

そのためには相応の努力をしたということは知っていただきたいと思います。

民間企業への転職の話もあった

公務員になる前に勤務していた会社から、まずは嘱託職員としてこないかというお話をいただけました。

現在の私は、先ほどお伝えしたようにネットビジネスをしながら、別に会社を起業しました。

そのため、今はそちらに専念したいため、嘱託職員のお話をお断りさせていただきました。

今は、アルバイトとして以前の会社で働かせていただいています。

公務員の経歴が欲しいと考えている民間企業もあるということです。

公務員は民間では通用しないという決めつけは何の意味もないのです。

公務員を辞めるまでに働き方改革を利用してスキルを磨くことが重要

ここまで公務員を辞めたいと思う理由の例についてお話してきました。

人それぞれの理由がありますが、私の経験から言えるのは次の3点です。

- 心身ともに無理をしてはいけない

- 公務員を辞めるなら自分の価値を高めておかなければならない

- 常に情報を収集しておかなければならない

スキルアップや副業を始めておくのが現実的な方法

今ではインターネットを使えば個人で始められる仕事が沢山あります。

まずは小遣い程度で良いのなら、「ポイントサイト利用」「webライター」などがあります。

その後webサイトの運営を考えるなら、「webサービスの運営」「ブログ」「アフィリエイト」などもあるでしょう。

他に特技がある方なら、インターネットを使って簡単にサービスを販売することができる世の中です。

例えば、「写真を売る」「イラストを売る」「資格を使った相談業務」など自宅で簡単に行うことができます。

そのために必要なスキルや知識を働きながら身につけておけば、公務員を辞めたいと思ったとき、より現実的に将来について考えることができるようになります。

逆に、やりたいことはあってもスキルが不足している場合でも、スキルをお願いすれば良いのです。

ここまでで挙げた方法はほとんどノーリスクで始めることができます。

それでさえ実行できないということであれば、あなたは公務員を辞めるべきではない人なのです。

公務員だから副業はできないと考えている方も多いですが、特に地方公務員ならば正しい手続きを踏めば許可される可能性のある副業も多くあるはずです。

副業というより副収入ということで言えば「株」「FX」「仮想通貨」などの投資などがありますし、これなら許可を得る必要もありません。

そんな知識ないし無理だということであれば、公務員を続けるしかないのです。

公務員に限らず、あなたの市場価値を示すことができないのなら、職を捨てることなどできないのです。

そのために努力をしておき、より具体的に計画できるようになってから辞めることを考えましょう。

「公務員を辞めたいという気持ち」と「行動力」との綱引きということになりますね。

転職をするにしても、独立するにしても、何かしらの行動は必要です。

公務員からの転職サイトやエージェントを利用するのが効率的

退職したあとどうするのかというと、転職がもっとも考えやすい選択肢だと思います。

フリーランスや起業と比べるとリスクが低く、安定感もあるかと思います。

ただ、民間企業に関する情報となるとあまりお持ちでないかもしれませんよね。

転職エージェントなら、あなたの経歴から向いている仕事を探してくれたり、面接対策など個別の相談にも乗ってもらうことができます。

ただ、得意な業界に違いがありますので、複数の転職エージェントに登録しておくのが基本になります。